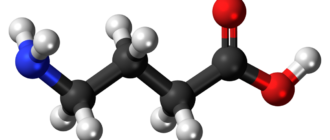

Этаноламин HO-CH2CH2-NH2 — простейший стабильный аминоспирт, является первичным амином и первичным спиртом. Также называется моноэтаноламином для отличия от диэтаноламина2) и триэтаноламина3).

| Этаноламин | |

|---|---|

| Общие | |

| Сокращения | МЭА |

| Традиционные названия | 2-Аминоэтан-1-ол, 2-Амино-l-Этанол, 2-Аминоэтанол, Моноэтаноламин, β-Аминоэтанол, коламин, глицинол |

| Хим. формула | C2H7NO |

| Физические свойства | |

| Молярная масса | 61,08 г/моль |

| Плотность | 1,012 г/см³ |

| Динамическая вязкость | 0,019 Па·с |

| Энергия ионизации | 8,96 ± 0,01 эВ |

| Термические свойства | Температура |

| • плавления | 10,3 °C |

| • кипения | 170 °C |

| • вспышки | 85 °C |

| • самовоспламенения | 450 °C |

| Пределы взрываемости | 3 ± 1 об.% |

| Давление пара | 0,4 ± 0,1 мм рт.ст. |

| Химические свойства | |

| Константа диссоциации кислоты

В лаборатории этаноламин получают действием аммиака на этиленхлоргидрин (2-хлорэтанол): Химические свойстваЭтаноламин — слабое основание (pKa=9.50). С минеральными и сильными органическими кислотами образует соли. При взаимодействии со сложными эфирами и карбоновыми кислотами или их ангидридами и хлорангидридами моноэтаноламин превращается в соответствующие N-(2-гидрооксиэтил)амиды кислот: Моноэтаноламин с альдегидами (за исключением формальдегида) и кетонами даёт основания Шиффа, последние обычно находятся в равновесии с изомерными оксазолидинами:  При взаимодействии солей моноэтаноламина с KCN или NaCN и альдегидами и кетонами образуются N-(гидроксиэтил)аминонитрилы: Моноэтаноламин при реакции с CS2 образует N-(2-гидроксиэтил)дитиокарбаминовую кислоту, которая при нагревании даёт меркаптотиазолин:  При нагревании с мочевиной образуется этиленмочевина:  С γ-бутиролактоном — N-(2-гидроксиэтил)пирролидон, который далее превращается в N-винилпирролидон:  Аммонолиз моноэтаноламина в присутствии Н2 и катализаторов гидрирования (Ni или Cu) приводит к образованию этилендиамину: Биологическая рольЭтаноламин всегда присутствует в незначительном количестве в организме человека и животных при полноценном белковом питании. В организме он образуется при декарбоксилировании аминокислоты серина. Дальнейшие пути превращений связаны либо с синтезом одного из фосфатидов — кефалина, являющегося фосфатидилэтаноламином, либо с превращением этаноламина в холин. ПрименениеВодные растворы этаноламина обладают щелочной реакцией и хорошо поглощают кислые газы (диоксид углерода, диоксид серы, сероводород, а также газообразные и летучие тиолы). При нагреве раствора поглощённые газы выделяются, регенерированный раствор повторно направляют для поглощения. Благодаря обратимости растворы этаноламина широко используются в качестве абсорбента в различных процессах газоочистки (например, удаление примесей сероводорода, углекислого газа и тиолов в нефтегазовой и нефтехимической промышленности) и для разделения газов (в частности, абсорбция углекислого газа из смеси газов при производстве водорода конверсией метана). Применяется в средствах для окраски волос в качестве заменителя раствора аммиака. Этаноламин также является исходным веществом в промышленном синтезе таурина. БезопасностьЛетальная доза (ЛД50 700 мг/кг (для белых мышей, перорально). При остром отравлении возникает раздражение слизистых оболочек, урежение дыхания, двигательное возбуждение, судороги. У белых крыс, вдыхавших воздух с концентрацией этаноламина 0,2—0,4 мг/л по 5 часов ежедневно в течение 6 месяцев наблюдались изменения функционального состояния центральной нервной системы и функций печени, незначительная анемия и ретикулоцитоз, повышенный диурез и белок в моче. Крысы, подвергавшиеся практически непрерывному отравлению в течение 30 суток при концентрации 0,164 мг/л, погибали через 14—24 суток, но выживали в тех же условиях в течение 90 дней при концентрации 0,029 мг/л. Морские свинки при непрерывном вдыхании 0,184 мг/л погибали между 10 и 28 днём. Концентрация 0,037 мг/л переносилась в течение 90 суток, а 0,12 мг/л вызывала лишь слабые признаки отравления. Собаки пережили в течение 30 дней вдыхание 0,25 мг/л и 0,015 мг/л в течение 60 дней. Санитарная норма по ПДК в воздухе рабочей зоны не более 1 мг/м3. | |