Акролеин — H2C=CH-CHO, альдегид акриловой кислоты, простейший ненасыщенный альдегид. Бесцветная легколетучая слезоточивая жидкость с резким запахом, сильный лакриматор.

| Акролеин | |

|---|---|

| Общие | |

| Систематическое наименование |

Проп-2-ен-1-аль |

| Традиционные названия | Акролеин, пропеналь, акрилальдегид |

| Хим. формула | C3H4O |

| Физические свойства | |

| Молярная масса | 56,0633 ± 0,003 г/моль |

| Плотность | 0,843 г/см³ |

| Энергия ионизации | 974,7911 кДж/моль |

| Термические свойства | Температура |

| • плавления | −87 °C |

| • кипения | 52,7 °C |

| • вспышки | -26 °C |

| • самовоспламенения | 234 °C |

| Пределы взрываемости | 2,8–31 % % | Критическая точка | 232,85° С |

| Давление пара | 29 кПа (20° С) |

| Химические свойства | Растворимость |

| • в воде | 200 г/100 мл |

| Структура | |

| Дипольный момент | 2,552 ± 0,003 (цис-положение), 3,117 ± 0,004 (транс-положение) |

| Классификация | |

| Рег. номер CAS | 107-02-8 |

| PubChem | 7847 |

| Рег. номер EINECS | 203-453-4 |

| SMILES |

C=CC=O

|

| InChI |

1S/C3H4O/c1-2-3-4/h2-3H,1H2

HGINCPLSRVDWNT-UHFFFAOYSA-N

|

| RTECS | AS1050000 |

| ChEBI | 15368 |

| Номер ООН | 1092 |

| ChemSpider | 7559 |

| Безопасность | |

| Предельная концентрация | 0,03 мг/м3 |

| ЛД50 | 46 мг/кг (белые крысы, перорально); 7 мг/кг (кролики, перорально); 28 мг/кг (мыши, перорально) |

| Токсичность | высокотоксичен, особенно опасны его пары, сильный ирритант, лакриматор |

| Пиктограммы ECB |     |

| NFPA 704 |

|

Реакционная способность

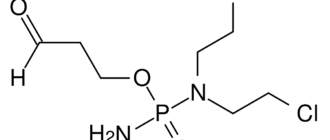

Акролеин, будучи непредельным альдегидом, проявляет реакционную способность, свойственную как олефинам, так и альдегидам. Так, акролеин образует ацетали:

его альдегидная группа легко окисляется до карбоксильной:

и восстанавливается до гидроксильной:

Карбонильная группа акролеина находится в сопряжении с двойной связью, что обуславливает его высокую реакционную способность по отношению к нуклеофилам, при этом присоединение идёт по β-атому углерода:

Галогены присоединяются к акролеину по двойной связи с образованием дигалогенпроизводного, которое далее отщепляет галогеноводород с образованием α-галогенакролеина:

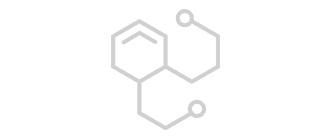

Благодаря наличию электронакцепторной альдегидной группы, сопряженной с двойной связью, акролеин является диенофилом и реагирует с диенами с образованием продуктов циклоприсоединения (реакция Дильса-Альдера):

Синтез

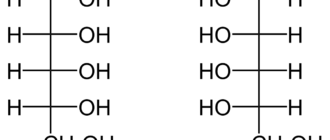

В лаборатории акролеин получается дегидратацией глицерина в присутствии гидросульфата калия.

В промышленности акролеин получают каталитическим окислением пропилена над оксидными висмут-молибденовыми катализаторами или оксидом меди. Ранее в промышленности был распространён процесс парофазной кротоновой конденсации ацетальдегида с формальдегидом (устаревший метод):

Токсичность, особенности обращения

Вследствие своей чрезвычайно высокой реакционной способности акролеин является токсичным, сильно раздражающим слизистые оболочки глаз и дыхательных путей соединением, сильный лакриматор. Максимально разовая Предельно допустимая концентрация в воздухе 0,03 мг/м³; Среднесуточная Предельно допустимая концентрация в воздухе 0,01 мг/м³ (Список ПДК ГН 2.1.6 1338-03). Вызывает мутагенез у бактерий и дрожжей, проявляет мутагенные свойства на культурах клеток млекопитающих.

Класс опасности — 2 (вещества высокоопасные) согласно ГОСТ 12.1.007-76.

Акролеин является одним из продуктов термического разложения глицерина и жиров-глицеридов, чем объясняются раздражающие слизистые оболочки свойства дыма горелого жира.

Охрана труда

ПДК в воздухе рабочей зоны 0,2 мг/м3. По данным люди могут не почувствовать запах при опасной концентрации. Порог восприятия запаха может быть 0,8 мг/м3 и свыше 4,1 мг/м3. Можно ожидать, что использование широко распространённых фильтрующих СИЗОД в сочетании с «заменой фильтров по появлении запаха под маской» (как это почти всегда рекомендуется в РФ поставщиками СИЗОД) приведёт к чрезмерному воздействию акролеина на, по крайней мере, часть работников — из-за запоздалой замены противогазных фильтров. Для защиты от акролеина следует использовать значительно более эффективные изменение технологии и средства коллективной защиты.

Применение

Применяют для синтеза акрилонитрила, глицерина, пиридина, β-пиколина, аминокислот (метионина), этилвиниловых эфиров, глутарового альдегида, полиакролеина. Также используется в производстве лекарственных препаратов. Во время Первой мировой войны использовался в качестве химического оружия.